Webアクセシビリティにおいては、国際基準のWCAGと国内基準のJIS X 8341-3という2つの重要な指針があります。この記事では、アクセシビリティ基準の全体像から、主要な基準であるWCAGとJIS X 8341-3の特徴、最新の法規制動向までを、体系的に解説します。両基準の特徴と関係性を正しく理解し、適切なアクセシビリティ対応のために活用していきましょう。

アクセシビリティ基準の体系

Webアクセシビリティを実現するための基準は、国際的な標準化の仕組みの中で整備されています。その頂点にあるのが、ISO(国際標準化機構:International Organization for Standardization)とIEC(国際電気標準会議:International Electrotechnical Commission)による国際規格です。ISO/IECは、世界中で使われる技術や製品の標準化を行う機関で、各国の規格の基礎となる国際的な取り決めを作成しています。

Webアクセシビリティの分野では、インターネットの標準化を推進する国際団体であるW3C(World Wide Web Consortium)の策定したWCAG 2.0(Web Content Accessibility Guidelines 2.0)が、Webアクセシビリティに関する基準としてISO/IEC 40500に採用されました。この採用により、WCAG 2.0は国際的な標準規格としての位置づけを持つようになりました。

一方、日本では、ISO/IEC規格とWCAGの考え方を基に、JIS(日本産業規格)の一部であるJIS X 8341-3がWebアクセシビリティに関する規格として制定されています。この規格は、日本の実情に合わせた具体的な実装方法を示しており、国内企業がアクセシビリティ対応を進める際の指針となっています。

それでは、WCAGとJIS X 8341-3の詳細な内容について、順に見ていきましょう。

WCAG:国際的なWebアクセシビリティ基準

WCAGは、W3Cのアクセシビリティ専門部会WAI(Web Accessibility Initiative)が策定する国際的なWebアクセシビリティガイドラインです。このガイドラインでは、Webコンテンツを、障がいの有無や程度に関わらず、誰もが利用できるようにするための判断基準を示しています。

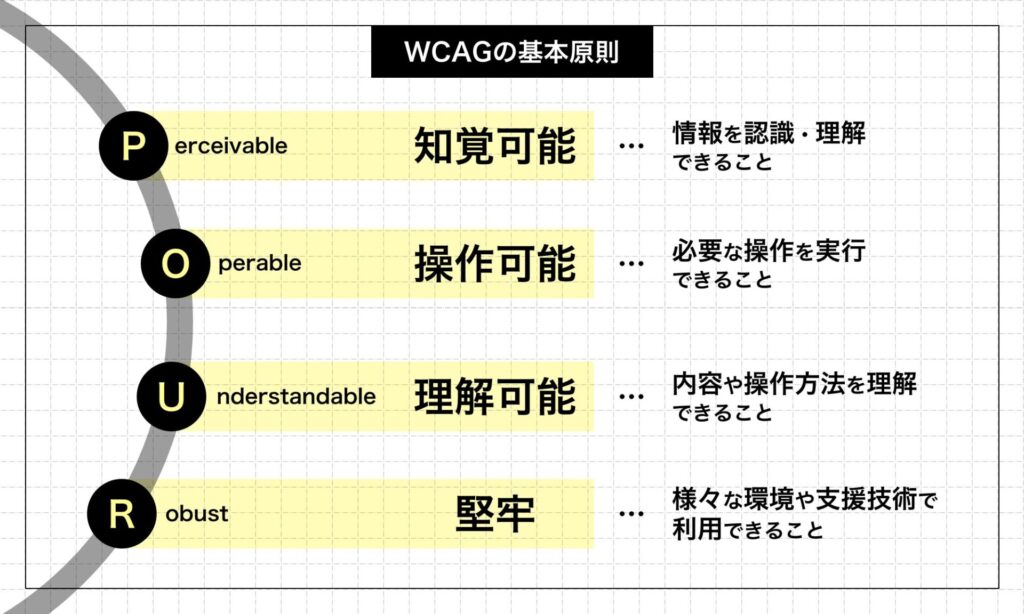

WCAGの基本原則

WCAGは以下の4つの基本原則に基づいて構成されています。これらの原則は、アクセシブルなWebサイトを実現するための基礎となる考え方を示しています。

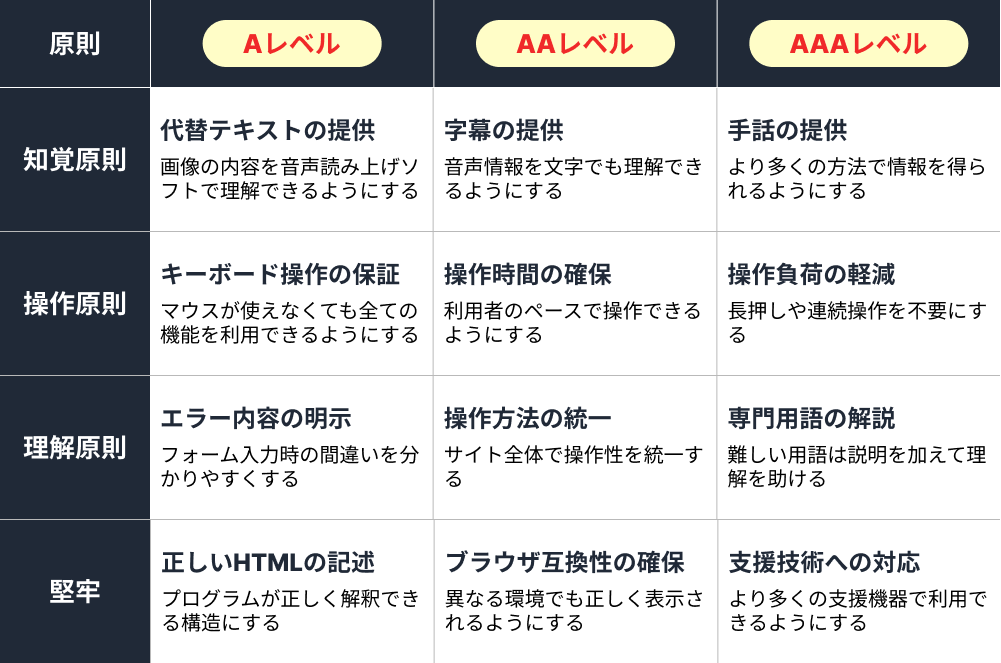

達成基準と適合レベル

WCAGでは、上記の各原則に対して具体的な達成基準が設定されており、A(最低限)、AA(標準)、AAA(最高水準)の3段階の適合レベルが定められています。一般的にはAAレベルが実用的な到達目標とされており、法規制でもAAレベルへの準拠を求めることが多くなっています。

以下に、各原則における達成基準の具体例を示します。

これらは、全ての利用者にとって使いやすいWeb体験を提供する基盤となります。達成基準に沿った実装と評価を行うことで、アクセシビリティの客観的な品質確保が実現できます。

WCAGは、バージョン2.0以降、具体的かつ柔軟な指針を提供することで、時代の変化や技術の進展に対応してきました。2008年に策定されたWCAG 2.0はISO/IEC 40500として採用され、国際標準規格としての地位を確立。その後も更新を重ね、2023年9月にはWCAG 2.2が公開され、世界中で活用されています。

一方、日本では国内の実情に合わせた基準も必要とされています。次のセクションでは、日本の特性を考慮して策定されたJIS X 8341-3について見ていきましょう。

JIS X 8341-3:日本の実情に即したWebアクセシビリティ基準

JIS Xは、JISの一部として定められた情報技術分野に関する規格です。その中で、JIS X 8341シリーズは高齢者・障害者等配慮設計指針として制定されており、特にJIS X 8341-3がWebコンテンツに関する規格となっています。この規格は、高齢者や障がいのある人を含む全ての利用者が、使用する端末やWebブラウザ、支援技術に関係なく、Webコンテンツを利用できることを目的としています。

国際基準との関係性と発展

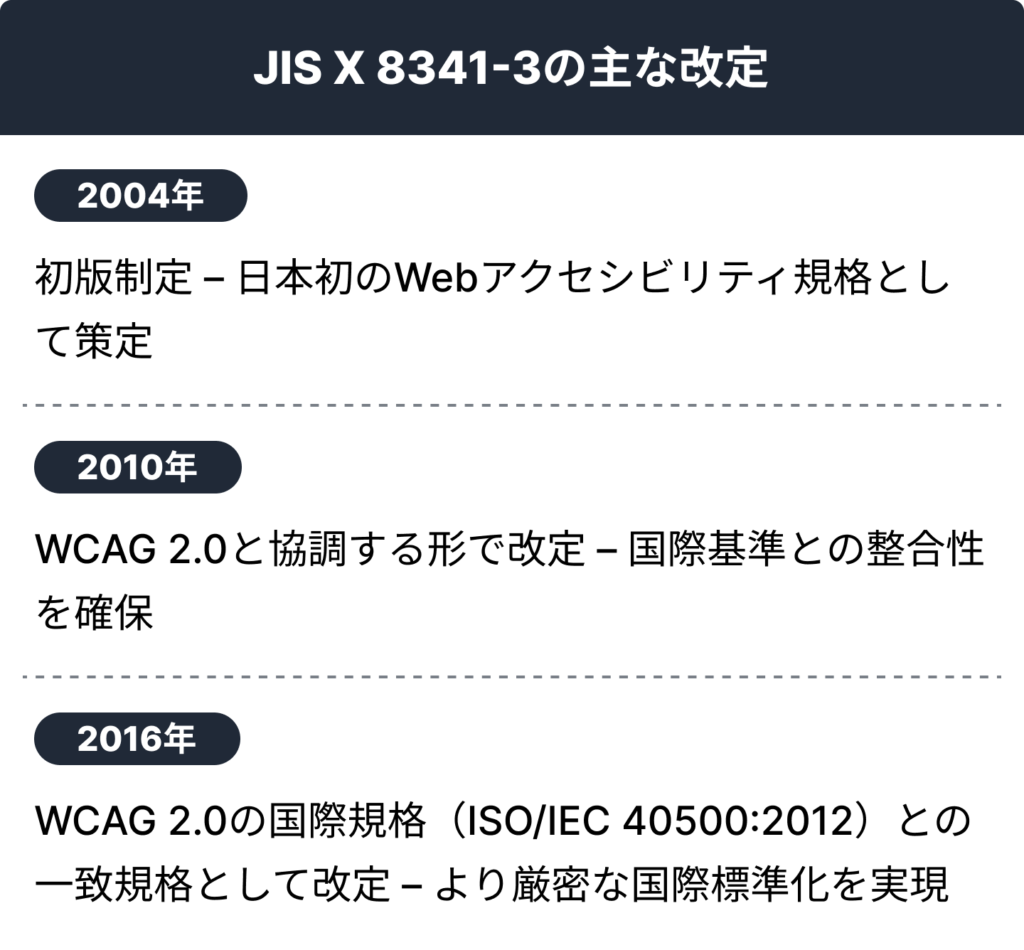

JIS X 8341-3は、国際基準との整合性を重視しながら、以下のような重要な改定を行ってきました。

この規格は、WCAGと同様に、4つの基本原則(知覚可能、操作可能、理解可能、堅牢)に基づき、3段階の適合レベル(A、AA、AAA)を採用しています。また、特徴として、達成基準の一部にWCAGにはない日本独自の要件が含まれている点があります。

日本独自の要件

JIS X 8341-3の特徴的な点は、下記のような日本語のWebコンテンツに特化した要件を具体的に定めていることです。

- ふりがなの提供方法と表示ルール

- 文章の理解しやすさを確保するための要件

- 文字間隔や行間隔の適切な設定基準

- 外来語や専門用語の適切な表記と説明方法

特に、日本語の特性に配慮した部分では、文章の読みやすさを重視し、複雑な漢字表現や長い文章の扱いについて具体的な指針を提供しています。

このように、JIS X 8341-3は国際基準との整合性を保ちながら、日本語という言語特性や国内の利用環境に配慮した、実践的なアクセシビリティ基準を提供しています。日本では、多くの企業や組織がJIS X 8341-3に沿ってWebアクセシビリティ対応を進めています。

アクセシビリティを取り巻く動向:基準と法規制

WCAGとJIS X 8341-3は、アクセシビリティの実現に向けた基準として、法規制の基盤となっています。各国の法規制は、これらの基準に基づいて整備が進められており、企業のアクセシビリティ対応においても両基準を理解し、最新の動向を把握することが重要です。

世界の法規制動向

米国では、ADA(障害者差別禁止法)によってWebサイトのアクセシビリティ対応が求められています。欧州ではEU加盟国共通の技術規格であるEN 301 549(デジタル機器やサービスのアクセシビリティ要件を定めた規格)が策定され、さらにEAA(欧州アクセシビリティ法)により、2025年までに加盟国でのアクセシビリティ対応が法制化されることになりました。

日本では、障害者差別解消法に基づき、行政機関には法的義務として、民間企業には努力義務としてアクセシビリティ対応が定められました。特に行政機関のWebサイトではJIS X 8341-3準拠が求められています。このような法規制の整備により、基準の重要性は一層高まっています。

基準の最新動向

法規制の強化に伴い、基準自体も新しい技術やニーズへの対応を進めています。

WCAGは2.1、2.2と更新を重ね、モバイル対応や認知的なアクセシビリティなど、新しい課題への対応を強化しています。特にWCAG 2.2では、高齢者や学習障がいのある人々への配慮が充実しました。また、次世代の規格としてWCAG 3.0(暫定名称:Silver)の策定も進められており、より柔軟な評価方法や新しいデジタル技術への対応など、アクセシビリティ基準の更なる充実が期待されています。

一方、日本国内の多くの企業や組織がWebアクセシビリティ対応の指針として採用しているJIS X 8341-3は、2025年1月現在、WCAG 2.0準拠の状態にとどまっており、WCAG 2.1や2.2で追加された要件への対応がまだ行われていません。日本においても、グローバルに事業を展開する企業は、より新しいWCAGの要件も考慮に入れる必要があります。

このように、アクセシビリティへの法的要求は世界的に高まり、基準も更新を続けています。グローバル企業には、各市場の法規制への対応とともに、基準の最新動向を踏まえた包括的なアクセシビリティ対応が求められているのです。

アクセシビリティ基準を理解する重要性

WCAGとJIS X 8341-3は、「誰もがWebコンテンツを利用できる環境の実現」という共通の目標に向かって発展を続けています。特に、WCAGの国際標準としての位置づけとJIS X 8341-3の国内基準としての役割を理解することは、グローバルなビジネス展開において重要な意味を持ちます。

さらに、世界的な法規制の強化により、企業はより高いレベルでのアクセシビリティ対応を求められるようになりました。このような状況においては、アクセシビリティ対応の指針となる基準を正しく理解し、適切に活用することが、今後ますます重要になってくるでしょう。