Webアクセシビリティの重要性が高まる中、ともすると私たちは「いかに使いやすくするか」という技術的な視点に終始しがちです。しかし、そもそも「Webで完結すること」を、ユーザーは求めているのでしょうか。本当に必要なのは、多様なユーザーの実態を理解し、それぞれの選択を尊重することかもしれません。

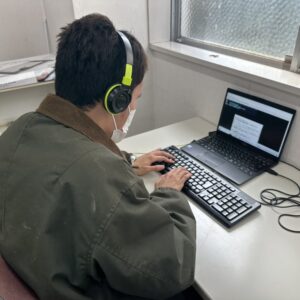

今回私たちは、視覚障がい者の方に、日常におけるデジタルツールやWebの利用状況についてお話を伺いました。実際のユーザーの生活から、アクセシビリティのことを新たな視点で考えてみましょう。

インタビュー🎤 ~ 視覚障がい者の日常から学ぶ ~

インタビュイー:

Aさん。香川県出身の23歳。

生まれつきの全盲で、就労継続支援B型事業所で働き始めて4年目となる。

休日は電車やバスでの外出や、伴走者と一緒に走ることを楽しんでいる。

デジタルツールを利用した働き方

まずは、普段のお仕事について教えていただけますでしょうか?

B型事業所で働いています。文字起こしの仕事と、チラシ折りや箸袋折りなどの軽作業をしています。

お仕事でパソコンはどのように使われていますか?

文字起こしと日報の作成に使っています。日報には、その日の作業報告と明日の予定、気づいたことや「ありがとう」と伝えたいことなどを書いています。

パソコンを使う時には、文字起こしをしてくれるツールを使われているのでしょうか?

はい、PCトーカーというものを使っています。小学校の時に学校の先生に勧められてから、ずっと使っています。

PCトーカーを使っていて、情報がきちんと理解できなかったような経験はありますか?

PCトーカーが反応しないことはありました。

うまく読み取ってくれない時があるんですね。

はい、たまにあります。

目的に応じたサービスの選び方

プライベートではパソコンやスマートフォンをどのように使われていますか?

家ではYouTubeで電車の音を聞いたり、ボイスメモを聞いたりしています。それ以外には、スマートフォンのアラーム機能と、メールやメッセージも使っています。

メールやメッセージでやり取りする時に、大変なことや困ったことはありますか?

Siriの音声入力機能を使っているんですが、言葉を間違えて、うまく送信できないことがたまにあります。

YouTubeで見たい動画がある時も、Siriの機能を使って検索をするんですか?こういう動画を見たいと思った時には、キーワードを入力してスムーズに検索できていますか?

はい、Siriで問題なく検索できています。

YouTubeなどのアプリを利用している時に使いづらいと感じたことはありますか?

買い替える前のスマートフォンでは、動画が重くて読み込めないことがありました。

通信回線の影響があったのですね。他に使いづらいことはないですか?

YouTubeで広告が流れると不便なので、そういう時はダブルタップして広告をスキップします。それ以外にはあまりありません。

普段パソコンやスマートフォンを使っていて、困ることはありますか?

今は買い替えたので大丈夫ですが、前のスマートフォンでは、電源は入れたのにバッテリーがなくなるというトラブルがあって困りました。

確かにスマートフォンが故障してしまうと困ってしまいますよね。

情報アクセス手段の現状と期待

ニュースなどをパソコンやスマートフォンで確認することもありますか?

ニュースはテレビやラジオで聞いています。

オンラインショッピングはされますか?

ネットではあまり買い物はしません。特別に服や腕時計を買ってもらう時だけ、Amazonを使います。

インターネットを使う上で、今後、こういう機能があればもっと利用したくなるというようなものはありますか?

将来的には、AIのChatGPTの機能が普及してほしいと思っています。いちいち打つ必要がなくなるからです。

AIを使ったお仕事をしてみたいなど、何か活用イメージはありますか?

まだ具体的には考えていませんが、もっと便利になったら触れてみたいと思っています。

仕事でもプライベートでも選択肢が広がって、便利になったと実感できるようになるといいですね。インタビューへのご協力ありがとうございました!

インタビューから見えてきた3つの気づき

今回のインタビューでは、従来のアクセシビリティ設計では見落としがちな、重要な観点が浮かび上がってきました。一人の視覚障がい者の日常から得られたヒントを見ていきましょう。

Webは選択肢の一つ

ニュースはテレビやラジオ、買い物は実店舗と、状況に応じて最適な手段を選んでいるAさん。その日常から見えてきたのは、Webサービスが「唯一の選択肢」ではなく、目的に応じて選択される「手段の一つ」であるという位置づけです。

アクセシビリティ設計において重要なのは、Webに限らず、状況に応じて最適な情報収集手段を選択できる環境を整えることだということがわかります。

目的に応じた使い分けの実践

Aさんは、業務での文字起こしや日報作成、プライベートでのYouTube視聴など、明確な目的がある場面では積極的にデジタル機器を活用されています。一方で、音声認識の精度など、コミュニケーションツールの信頼性は、利用頻度を左右する重要な要素となります。

アクセシビリティ設計においては、「すべての機能を使えるようにする」のではなく、各機能の目的に応じた最適な使いやすさを追求することが必要になってくるのです。

テクノロジーへの期待と現実

PCトーカーやSiriなど、支援技術の活用により多くのことが可能になる一方で、ハードウェアの不具合、通信環境による影響など、利用を妨げる要因も存在します。特に視覚障がいのある方にとって、こうした予期せぬ問題は、日常生活やコミュニケーションに直接的な支障をきたす可能性があります。

新しい技術をアクセシビリティ設計に取り入れる際も、ハードウェアからソフトウェア、通信環境まで、総合的な信頼性を重視することが大切です。

これらの視点は、アクセシビリティ設計に新たな可能性を示してくれます。それは、ユーザーが目的や状況に応じて手段を選べ、安定して利用できる環境を整えることの重要性です。多様なユーザーそれぞれにとって利用しやすいサービスを提供することが、これからのアクセシビリティ設計には求められているのではないでしょうか。

一人ひとりの選択に応える環境づくりへ

Webアクセシビリティとは、単に「利用可能にすること」ではありません。むしろ大切なのは、必要な時に必要な方法を自由に選べる選択肢の一つとして、Webサービスを位置づけることにあるのではないでしょうか。

実際のユーザーの声に耳を傾け、多様な選択肢を提供できる柔軟な設計を心がけること。そうすることで、誰もが必要な情報やサービスを自分に適した方法で利用できる、より便利な社会の実現につながるはずです。一人ひとりが望む形で情報を得られる環境づくりに、共に取り組んでいきましょう。